Anwendungsfälle für Statische Fußgänger-Teilrouten

Sie können statische Fußgänger-Teilrouten beispielsweise für folgende Anwendungsfälle verwenden:

- Anwendungsfall 1 verteilt Fußgänger mit einer langen statischen Fußgängerroute lokal mit Hilfe von statischen Fußgänger-Teilrouten auf unterschiedliche Wege, aber einem gemeinsamen Ziel. Anschließend setzen die Fußgänger ihren Weg auf der ursprünglichen statischen Fußgängerroute zum ursprünglichen Ziel fort. Damit brauchen Sie nicht mehrere, sich sehr ähnliche statische Fußgängerrouten zu definieren, die sich nur in wenigen Routenelementen unterscheiden.

- Anwendungsfall 2 nutzt die Eigenschaft einer statischen Fußgänger-Teilroutenentscheidung, zwingend alle Fußgänger einzubeziehen, die die Fläche betreten, auch wenn diese kein Zwischenziel oder Ziel auf dieser Fläche haben. Diese Eigenschaft verteilt die Fußgänger räumlich besser, wenn deren aktuelle Position bereits eine bestimmte nächste Routenvariante nahelegt. In diesem Fall hat die Fußgänger-Routenentscheidung oft nur eine Fußgängerroute. Ein Beispiel finden Sie in der Datei Static - Ticket Gates.inpx im Verzeichnis:

..\Examples Training\Pedestrians\Enhanced Routing\Partial Routes\

Eine Fußgänger-Teilroutenentscheidung, für deren Attribut Entscheidungsmodell der Eintrag Betreten der Fläche ausgewählt ist, kann für einen Fußgänger durch eines der folgenden Ereignisse gültig werden:

- wenn er eine Fläche mit einer Fußgänger-Teilroutenentscheidung betritt

- wenn er eine neue statische Fußgängerroute wählt

Damit gibt es folgende Fälle, in denen keine Fußgänger-Teilroutenentscheidung ausgeführt wird, obwohl dies in diesen Fällen unter Umständen erwartet werden könnte:

- Zwei Flächen A und B haben je eine Fußgänger-Teilroutenentscheidung a und b. Für beide Fußgänger-Teilroutenentscheidungen ist im Attribut Entscheidungsmodell der Eintrag Betreten der Fläche ausgewählt. Fläche B liegt vollständig innerhalb von Fläche A. Ein Fußgänger betritt immer zuerst Fläche A und dann eventuell Fläche B. Die Fußgängerroute und die Fußgänger-Teilrouten sind so definiert, dass zwar Fußgänger-Teilroutenentscheidung b für den Fußgänger gültig ist, die Fußgänger-Teilroutenentscheidung a jedoch nicht. Fußgänger -Teilroutenentscheidung a wäre jedoch gültig, wenn die Fußgängerroute durch Fußgänger-Teilroute b ergänzt wird. Dennoch wird die Fußgänger-Teilroutenentscheidung a weder unmittelbar nach der Fußgänger-Teilroutenentscheidung b ausgeführt noch in dem Moment, wenn der Fußgänger Fläche B verlässt und nur noch auf Fläche A steht.

- Ein Fußgänger wird in die Simulation an einem Fußgängerzufluss eingesetzt und erhält eine statische Fußgängerroute. An seiner Position aber auf anderen Flächen befinden sich zwei weitere Fußgänger-Teilroutenentscheidungen a und b. Für beide Fußgänger-Teilroutenentscheidungen ist im Attribut Entscheidungsmodell der Eintrag Betreten der Fläche ausgewählt. Fußgänger-Teilroute a endet auf einer Fläche, auf der die Fußgängerroute ein Zwischenziel hat, aber Fußgänger-Teilroute b nicht. Fußgänger-Teilroute b endet jedoch auf einer Fläche, auf der Fußgänger-Teilroute a ein Zwischenziel hat. Dennoch wird nur Fußgänger-Teilroutenentscheidung a ausgeführt, nicht jedoch Fußgänger-Teilroutenentscheidung b, da die Bedingung für die Überprüfung auf Vorhandensein einer Fußgänger-Teilroutenentscheidung ist, dass eine normale Fußgänger-Routenentscheidung ausgeführt wurde. Wenn die Fußgänger-Teilroutenentscheidung b nicht auf der Fläche liegt, die den Fußgängerzufluss enthält, über den der Fußgänger eingesetzt wird, sondern auf einer Fläche, die der Fußgänger erst im nächsten Zeitschritt betritt, wird die Fußgänger-Teilroutenentscheidung b jedoch ausgeführt.

Mit diesen Einschränkungen wird verhindert, dass sich innerhalb eines Zeitschrittes unendliche Schleifen ergeben.

Anwendungsfall 1

Anwendungsfall 1 enthält Fußgänger, die auf Fußgängerrouten mit vielen Zwischenpunkten von unterschiedlichen, relativ weit entfernt liegenden Quellen kommen. Alle diese Fußgänger passieren eine bestimmte Fläche. Diese Fläche bietet ungeachtet der Quellen oder Ziele der Fußgänger alternative Fußgängerrouten. Anschließend setzen die Fußgänger abhängig von ihrer Quelle ihre Wege zu den unterschiedlichen, weit entfernt liegenden Zielen fort. Auf ihrem jeweiligen weiteren Weg berücksichtigen sie dabei viele Zwischenpunkte.

In diesem Fall ist es hilfreich, die Routenwahl auf der gemeinsam genutzten Fläche mit speziellen Fußgänger-Teilrouten zu modellieren, die die Route nur lokal begrenzt modifizieren, nicht aber den weiteren Weg.

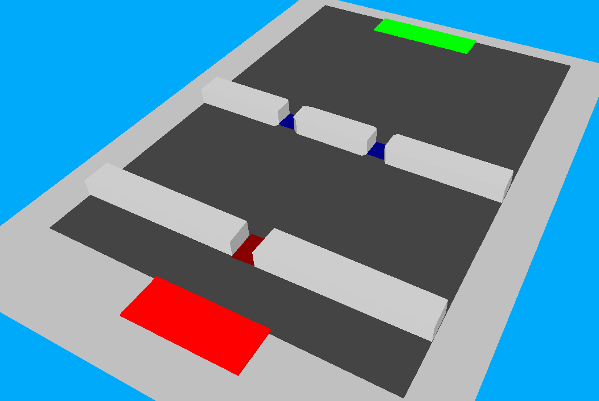

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen Beispiele mit Ausschnitten von langen Fußgängerrouten, mit dem Bereich, der sinnvoll mit Fußgänger-Teilrouten modelliert werden kann. In der folgenden Abbildung führt die statische Fußgängerroute über die rote Fläche unten zur grünen Fläche oben mit dem Ziel der Fußgängerroute:

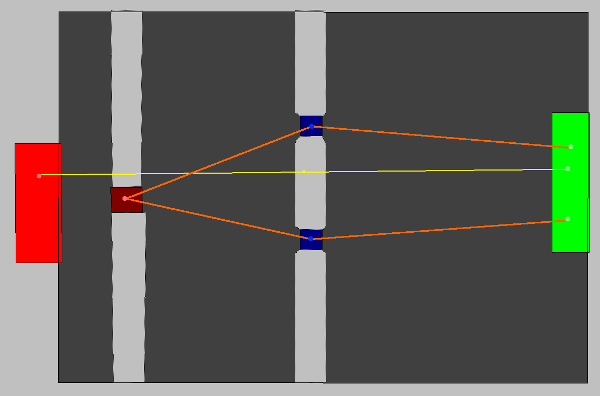

In der folgenden Abbildung ist die statische Fußgängerroute durch die helle, gelbe Linie gekennzeichnet, die von der roten Fläche links außen horizontal zum Ziel auf der grünen Fläche rechts führt. Die beiden Fußgänger-Teilrouten sind durch die dunkleren, orangen Linien gekennzeichnet. Sie beginnen auf der dunkelroten Fläche und führen über die Flächen mit den blauen Zwischenpunkten zu ihren Zielen auf der Fläche rechts.

Im Beispiel wird die statische Fußgänger-Teilroutenwahl wirksam, weil die Ziele der Fußgänger-Teilrouten auf der gleichen grünen Fläche rechts liegen, wie ein Zwischenpunkt der statischen Fußgängerroute.

Ohne statische Fußgänger-Teilrouten müsste jede lange statische Fußgängerroute als Ganzes so oft definiert werden, wie es räumlich begrenzte alternative Optionen auf der gemeinsamen Fläche gibt.

Anwendungsfall 2

Bei Einlass-Schranken besteht das Problem darin, dass die simulierten Fußgänger meist den kürzesten Weg benutzen. Sie nehmen keinen Umweg in Kauf, um Zeit zu sparen. Auch nicht dann, wenn der Umweg so minimal ist wie im Falle dieser Einlass-Schranken. Falls sich die Fußgänger der Reihe von Einlass-Schranken nicht orthogonal nähern, könnten sie sich an einer oder zwei der Einlass-Schranken stauen und jede weitere Einlass-Schranke ignorieren. Dies wäre unrealistisch. Setzen Sie dafür dynamische Fußgänger-Teilroutenentscheidungen ein.

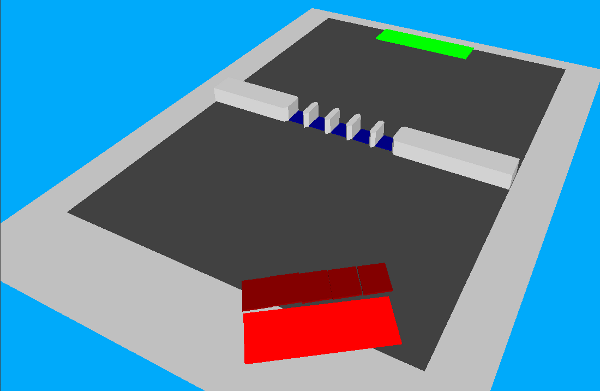

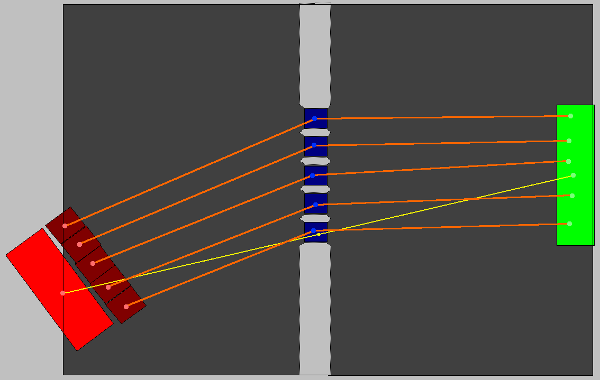

Da die genaue Position eines Fußgängers wenige Meter vor den Einlass-Schranken zu einem gewissen Grad festlegt, welche der Einlass-Schranken er in der Realität benutzen würde, kann die sogenannte ersetzende Wirkung statischer Fußgänger-Teilroutenentscheidungen verwendet werden, um ihn durch eine bestimmte Einlass-Schranke zu führen. Dies zeigen die folgenden Abbildungen:

In diesem Fall sind die Routenentscheidungen eigentlich keine wirklichen Entscheidungen über Routenalternativen, da jeder Entscheidung nur eine Route zugeordnet ist. Auch das zeigt den Vorteil der ersetzenden Wirkung.

Sie können vergleichbare Situationen, in denen entfernungskürzeste oder zeitkürzeste Routen relevant sind, auch mit dem dynamischen Potenzial modellieren (Dynamisches Potenzial verwenden).

Das dynamische Potenzial eignet sich insbesondere:

- wenn sich die alternativen Routen nur unwesentlich unterscheiden, beispielsweise bei der Routenwahlmethode Schalterauswahl (Routenwahlmethode Schalterauswahl verwenden)

- wenn die alternativen Routen nicht zu 100 % diskret sind, beispielsweise, wenn eine große Menschenmenge an einer bestimmten Stelle eine Kurve mit 90° oder eine Wende mit 180° machen muss

Übergeordnetes Thema:

Fußgänger-Routenentscheidungen, Fußgängerrouten und Fußgänger-Teilrouten modellieren

Informationen zum Bearbeiten:

Statische Fußgängerroute definieren

Routenpunkt für ausgewählte statischen Routen hinzufügen

Routenpunkt für ausgewählte Fußgänger-Teilrouten hinzufügen

Routenwahlmethode mit dem Kriterium Reisezeit

Routenwahlmethode mit dem Kriterium Anzahl

Routenwahlmethode mit dem Kriterium Dichte