小隊化の特性と小隊化編成車両の特性

小隊化は先頭車両と1台または複数台の追従車両で構成されます。小隊化の編成は、車両が小隊化を編成するための条件を満たしたときに車両に接近することによって行われます ([Closing up and forming a platoon]-[接近と小隊化の編成])、 ([Conditions for closing up and forming a platoon]-[接近と小隊化編成の条件])。さらに車両を増やし、小隊化の一員とすることもできます。

先頭車両と小隊化内の追従車両は同期して走行します。加速と減速の際には、ギャップタイムを考慮に入れようとします。小隊化は全体で同じ車線を使用します。車線変更や対向車線の走行はしません。

小隊化の車両は、動的配分の車両経路または経路を考慮するか、またはそれらを使用せずにVissimネットワーク全体を移動することができます (車両経路、部分的車両経路および経路決定のモデリング)、 (動的配分の使用)。

先頭車両や追従車両は、例えばルートや経路をたどるために小隊化から離れることができます。小隊化から安全に離脱するためには、追従車両は先行車までの下流側と追従車両までの上流側の距離を増大する必要があります。車両が小隊化から離れ次第、小隊化は2つの集団に分かれます ([Vehicle leaves platoon]-[小隊化からの車両の離脱])。

小隊化の追従車両の加速度と速度は、先頭車両と最後尾車両の間で直線的に補間されます。そのため、小隊化内の追従車両では、加速度、速度、位置の関係が小隊化外の車両とは異なります。小隊化の外では、この関係はWiedemannの自動車追従モデルに基づいています。従って、小隊化内の追従車両の加速度、速度、位置は一定ではありません。

[Closing up and forming a platoon]-[接近と小隊化の編成]

車両が小隊化に合流するには、以下のオプションがあります:

- 車両が小隊化に接近する。十分に接近し、小隊化内で計算された安全距離に到達するために目標ブレーキングを行う。安全距離に達すると、車両は小隊化の一部になります ([Desired speed and safety distance within the platoon]-[小隊化内の希望スピードと安全距離])。

- 小隊化の先頭車両が先行車両に接近する。先頭車両が十分に近づいて接近すると、その先行車両は小隊化の一員となり、新たな先頭車両となります。先頭車両が接近すると、小隊化内の追従車両も[closing up]-[接近]の相互作用状態になります。

- 小隊化は、まだ小隊化に属していない車両に接近して形成されることもあります。

この3つの場合のいずれでも、小隊化の接近と編成には以下の条件が満たされている必要があります。

[Conditions for closing up and forming a platoon]-[接近と小隊化編成の条件]

- 小隊化の車両数が、属性[Maximum number of platoon vehicles]-[最大隊列車両数]で指定された数より少ないです。

- [Platooning possible]-[小隊化化が可能]属性は、すでに小隊化内を走行している車両や小隊化の一員となる車両の運転挙動に基づいて選択される必要があります。

- 接近する車両と接近される車両の間に他の車両があってはいけません。

- 接近する車両は、すぐに再び小隊から離れるつもりの車両であってはなりません。例えば、車線変更を希望したり、緊急停止のためにブレーキをかけたりしてはいけません。

- 接近する車両は、同一車線を走行する先行車両を認識できる必要があります。

- 先頭車両は、ラウンドアバウト内などで、その小隊化の他の車両に接近することはできません。閉じた小隊化リングを形成することは不可能です。

- 接近する車両は、先行車両よりも高い希望速度が設定されている必要があります。いかなる車両も車両が接近してもブレーキはかけず、接近した車両も加速しません。

- 車両は、先行車両の加速度が-1.0m/s²を超える場合、その加速度を考慮して接近します。

また、車両の接近と接近される車両には以下の条件が適用されます:

- 各車両に同じ運転挙動が割り当てられている。

- すべての車両が同じ車線を使用する。

- 車両は連続したリンクやコネクター上にあっても構わない。

- 先行車両は、接近する車両の相互作用の対象である。これは、[Vehicles in network]-[ネットワークの車両]リストの属性[interaction target type]-[相互作用ターゲット種別]と[interaction target number]-[相互作用ターゲット番号]によって反映されます。

- 車間距離は、車両に適用される運転挙動の属性値[Maximum platoon approach distance]-[最大隊列アプローチ距離]よりも小さいです。

いずれの車両も以下のいずれにも該当しません:

- 車両は先行車への接近時に車線変更中である。

- 車両は希望の車線を割り当てられている。

- 車両は小隊化から離れようとしている。

- 車両は後退している。

- 車両は公共交通路線の追い越し車線または駐車路線を走行している。

- 車両は、運転シミュレーター、COMインターフェイス、または運転モデルDLLファイルを介して制御されている。

接近して小隊化を形成する条件が満たされた場合、車両は先行車両に接近し、小隊化内で計算された安全距離に達するよう目標ブレーキングを行います ([Desired speed and safety distance within the platoon]-[小隊化内の希望スピードと安全距離])。安全距離に達すると、車両は小隊化の一部になります。小隊化の先頭車両が先行車両に追いついた場合、先行車両が新たな先頭車両となります。

小隊化は、それぞれの条件を満たせば、静止車両で編成することもできます。小隊化の編成に最低速度はありません。

さらに、接近される車両は、例えば信号コントローラーに対しても同様に接近することができます。

後続の時間ステップの1つで条件の1つが満たされなくなり、まだ接近が完了していない場合、先行車両への接近は中止されます。

[Desired lateral position and lane change of vehicles closing up]-[接近する車両の希望水平位置と車線変更]

Vissim は、接近する車両、接近される車両に対して以下の設定を行います:

- 希望する水平位置は、先行車の希望水平位置に設定されます。

- 必要のない車線変更は無効化されます。

- 安全距離は、小隊化内で計算された安全距離まで短縮されます。

小隊化では、追従車両は先導車両の希望水平位置を目指します (運転挙動のパラメータ [Lateral behavior]-[横方向の挙動] の編集)。

[Interaction between vehicles and interaction objects]-[車両と相互作用オブジェクトの相互作用]

Vissimでは、小隊化内の追従車両は先頭車両とだけ相互作用し、他の車両とは相互作用しません。しかし、追従車両は相互作用オブジェクトに反応します (運転挙動のパラメータ [Following]-[交通流] 挙動の編集)。これにより、例えば追従車両が赤信号機に反応し、小隊化から離脱することができます ([Behavior in conflict situations]-[交錯状況での挙動])。その後、小隊化は分割されます。

Vissimでは、先頭車両は小隊化に属さない場合と同じように他の車両と相互作用します。相互作用が車両クラスに依存する場合は、先導車の車両クラスが考慮されます。

小隊化の外の車両や感知器は、小隊化をひとつのオブジェクトとして認識するのではなく、小隊化の車両に対しても個々の車両と同じように反応します。

小隊化が先行する小隊化に接近したときに、小隊化に接近して小隊化を編成する条件が満たされた場合、相手小隊化に接近することができます。Vissim はその後、2つの小隊化を1つにまとめます。

Vissim は、車両間のコミュニケーションや運転挙動への影響の可能性、その他の小隊化内部のダイナミクスをモデル化していません。

[Desired speed and safety distance within the platoon]-[小隊化内の希望スピードと安全距離]

- 先行車は、該当する可能性のある運転挙動に対して選択された自動車追従モデルに従って、希望する速度を維持しようとします。[Maximum platooning desired speed]-[最大隊列希望速度] は、先導車の希望速度を低下させる可能性があります。

- 小隊化内の追従車両は、連携して先頭車両に追従します。先行車との安全距離を保とうとします。この距離は、以下を基準にVissimによって計算されます:

PlatoonMinClear + vReference * PlatoonFollowUpGapTm

ここで

| PlatoonMinClear |

属性 [Platooning - minimum clearance]-[隊列 - 最小クリアランス] |

| PlatoonFollowUpGapTm |

属性 [Platooning - follow-up gap time]-[隊列 - 追従ギャップ時間] |

| vReference |

基準速度: 基準速度を提供する車両は、距離を伸ばす必要があるかどうかによって異なります:

車間距離の延長は小隊化内の追従車両とその安全距離に影響するため、Vissimは小隊化内のこの部分の車間距離の計算に小隊化の先頭車両の速度を使わなくなりました:

この小隊化の先頭車両(F1)は減速してギャップを広げます。減速度は、車両が希望する減速度にか、または車両が相互作用オブジェクトと相互作用する場合に必要な減速度を計算したものに基づいています。

|

車線変更

小隊化は車線を変更しません。これは以下の場合にも適用されます:

- 現在の車線では[Maximum platooning desired speed]-[最大隊列希望速度]に到達できないが、隣の車線では到達できる場合。このようなケースは、例えば、先行車が[Maximum platooning desired speed]-[最大隊列希望速度]よりも遅く走行している場合に起こります。

必要な車線変更は有効のままとなり、これにより車両が小隊化から離脱し、たとえば、ルートを継続するために出口を利用したり、車線がさらに下流でブロックされている車両のクラスに属するために車線を変更したりできるようになります。

[Behavior in conflict situations]-[交錯状況での挙動]

- 赤信号機、優先ルール、一時停止標識、交錯エリアなどの理由で先頭車両が停止した場合、小隊化内の追従車両も停止します。

- 先頭車両または追従車両が信号機、優先規則、または停止標識を通過できるが、小隊化の追従車両を追加で通過できない場合、Vissimは小隊化を分割します。これは、小隊化の追従車両と相互作用オブジェクトとの相互作用が、a)相互作用がない場合の加速度よりも小さく、そしてb)先頭車両の加速度よりも小さい追従車両の加速度を必要とする場合に該当します。

Vissimは、ターゲットブレーキングを適用し、ネットワークオブジェクトの前で停止することができる車両の下流に小隊化を分割します。この車両は、希望する減速率で減速するのではなく、信号機で停止するのに必要な減速率で減速します。減速率は、希望する減速率よりも高くなる場合もあります。交錯エリアを理由に小隊化が分割されることはありません。

{Behavior in a reduced speed area]-[減速エリアでの挙動]

- 先頭車両は単独の車両のように挙動します。

- 小隊化内の追従車両は、それぞれ先頭車両の挙動に反応します。しかし、追従車両は明示的に減速領域に反応するのではなく、減速エリアで小隊化から離れたい場合に希望速度を適応させます。

[Driving behavior at desired speed decisions]-[希望速度決定時の運転挙動]

- 先頭車両は単独の車両のように挙動します。先導車の希望速度が追従車両の希望速度になります。それは、[Maximum platooning desired speed]-[最大隊列希望速度]によって制限されることもあります。

- 小隊化内の追従車両は、それぞれ先頭車両の挙動に反応します。しかし、追従車両は希望速度の決定に明示的に反応するのではなく、後で小隊化から離脱したい場合に希望速度を適応させます。

[Behavior at vehicle routing decisions]-[車両経路決定の挙動]

- 車両経路決定は、先導車両と追従車両に影響します。従って、どの車両も小隊化から離脱することでルートを継続することができます。

- 車両が駐車経路決定のマーカーを通過し、駐車経路をたどると、小隊化から離脱します。その後、Vissimは車両に駐車スペースを割り当て、そこに車両を止めることができます。

[Behavior when driving behavior changes]-[運転挙動変化時の挙動]

車両が小隊化の一員となった後は、異なる運転挙動が適用される場合があります。これは、先頭車両が、異なる運転挙動を指定する挙動タイプを持つリンクに到達した時点で発生します。運転挙動は車両クラス固有のものである場合があります。

運転挙動が異なれば、結果的に次のようになる可能性があります:

- リンクの運転挙動属性によって小隊化を維持できなくなった場合、Vissimは小隊化を解散します。各車両はそれぞれ走行を続けます。

- ある車両が、小隊化が解除された運転挙動の影響を受けるとすぐに、その車両は小隊化から外され、個々の車両として運転を続けます。これは、例えば先頭車両が対応するリンクに到達したときに最初に関係し、次に小隊化内の追従車両が同じリンクに到達するとすぐに関係します。

- 先頭車両が、属性[Maximum number of platoon vehicles]-[最大隊列車両数]が小隊の車両数を制限するリンクに到達した場合、Vissimは小隊化を分割し、車両数が許容台数以下となる2つの小隊化を新たに編成します。

- 属性[Maximum platooning desired speed]-[最大隊列希望速度]を変更すると、先頭車両、および小隊化に影響します。

[Vehicle leaves platoon]-[小隊化からの車両の離脱]

先頭車両や追従車両は、例えばコネクターや他の車線でのルートや経路をたどるために、小隊化から離れることができます。

車両が小隊化から離脱するのは、次のような場合も含まれます:

- 車両がVissimネットワークを離れる場合

- メソスコピックにシミュレートされたネットワークの一部に車両が進入した場合 (メソスコピックシミュレーションの使用)

- 車両を外部から制御する場合 (ドライバーモデルDLLファイルで外部ドライバーモデルを有効化)

- [When the vehicle no longer perceives a preceding vehicle]-[車両が先行車両を認識しなくなった場合]

- 属性[Platooning possible]-[小隊化が可能]が適用されなくなった場合

小隊化の編成条件が以下の車両にも有効である場合、小隊化としての走行を継続することができます。

[Vissim establishes a safety distance]-[Vissimは安全距離を確立します]

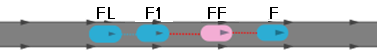

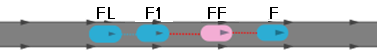

車両(FF)が安全に小隊化から離脱できるように、Vissimは小隊化内の追従車両(F1) との車間距離を安全距離に達するまで広げます。その車両が小隊化内の追従車両、つまり先頭車両でない場合、Vissimは小隊化内の先行車両(F)との距離も伸ばします:

Vissim は、小隊化内の全車両が車両経路または動的配分経路をたどっている場合にのみ、これらの距離を増加させます。

ある小隊化の車両が車両経路に沿っていて、他の小隊化の車両が動的配分の経路に沿っている場合、または小隊化の車両が車両経路にも経路にも従わずにVissimネットワーク内を自由に移動している場合、Vissimはこれらの距離を増加させません。この場合、車両はコネクターに乗り入れるだけで、すぐに小隊化から外されます。

[Calculation of the safety distance for a part of the platoon]-[小隊化の一部の安全距離の計算]

車両(FF)は、相互作用オブジェクトとの相互作用から生じる減速度と、車両タイプの属性に設定されている[Desired deceleration]-[希望された減速度]のうち、どちらの減速度が小さいかに応じてブレーキをかけます。

Vissimは、車両後端(F1)からの距離を計算し、その前方では以下の方式に従って距離を増加させます:

- 希望の距離は、追従車両(FL)のために計算されます。車両(F1)を含む小隊化パートの最後尾の上流に位置し、その前方では距離が伸びます:

- Vissim はもはや小隊化の先頭車両(F)の速度を考慮せず、距離が伸びて小隊化の先頭車両となった車両(F1)の前方の速度を考慮します。

- この小隊化パートの最後の追従車両(FL)は、(-1m/s²以上のブレーキが必要な場合)希望の距離に到達するためにターゲットブレーキをかけるか、可能な限り加速またはブレーキをかけます。その加速度は、この小隊化パートの最初の車両(F1)の加速度を中心に+-2m/s²の範囲に制限されます。

- この2台の間に他の車両がある場合、Vissimはその車両を移動させて距離を完全に同じにします。したがって、これらの距離は、小隊化内の計算された安全距離とは異なる値を持つ可能性があります。

- ジャーク制限はありません。

[Conditions for leaving the platoon]-[小隊化離脱の条件]

車両が小隊化から安全に離脱できるのは、以下の条件が満たされた場合のみです:

- 先行車との距離は、短縮された安全距離に対応します。

- 追従車両との距離は、追従車両の短縮された安全距離に対応します。

車両が小隊化から離脱し、個々の車両として走行し始めるとすぐに、小隊化の外で適用される設定、たとえば希望する速度やタイムギャップなどが、再び車両に適用されます。

[Platoon parts become platoons]-[小隊化パートの小隊化]

車両が小隊化から離れ次第、小隊化は2つに分かれます:

- [The platoon with the original lead vehicle and its following vehicles]-[元の先頭車両と追従車両を持つ小隊化]

- 小隊化から離脱した旧車両の追従車両がいる新しい小隊化。小隊化から離脱した車両の元追従車両が、この小隊化の先頭車両となります。

複数の車両が小隊化から離脱し、すぐには互いに連ならない場合、複数の小隊化を編成し、それぞれに先頭車両を配置することができます。

[Simulation restrictions]-[シミュレーションの制限]

以下のシミュレーション方法では、小隊化は不可能です:

- [Mesoscopic simulation]-[メソスコピックシミュレーション]

- マイクロスコピックシミュレーションのエリア以外のハイブリッドシミュレーションにおいて

- Vissimネットワークにおいて、小隊化は車両インプット時や動的配分のある駐車場では使用できません。

親見出し: