希望速度分布の使用

希望速度の分布関数(希望速度分布)は、リンク容量と達成可能な旅行時間に影響を与える特に重要なパラメータです。他の車両や、信号制御などのネットワークオブジェクトによる干渉を受けなければ、運転手は希望速度で旅行することになります。これは、歩行者にも同様に適用されます。

希望速度が現在の走行速度よりも速い場合、運転手は他者を危険にさらすことなく他の車両を追い越せるかどうかをチェックします。運転手の希望速度の差が大きければ大きいほどより多くの小集団が形成されます。

希望速度分布は、車両タイプまたは歩行者タイプとは独立して定義されます。

車両構成、歩行者構成、減速ゾーン、希望速度の決定、公共交通路線および駐車場に対して、希望速度分布を使用できます。

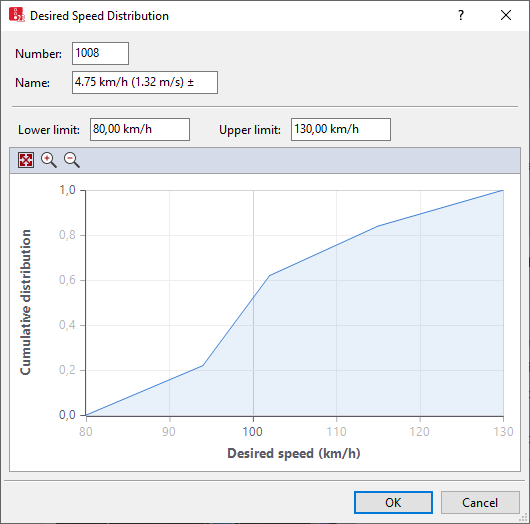

例:

この図は、車両の22%が80.0~94.50 km/hの範囲で走行し、車両の78%が94.50 km/h~130.00 km/hの範囲で走行するという例を示しています(速度範囲全体にすべて均等に分布)。94.50 km/h、約104 km/h、116 km/hの3つのスプライン点がS字型に分布していることから、平均値105 km/h付近の集中が達成されています。

Viswalkを使った歩行者シミュレーションの場合、専門の文献に記載されている希望速度分布を使用できます (歩行者の希望速度の使用)。

|

|

注意: Vissimは、希望速度分布の一般的なデフォルト値を提供します。 |